Advent – Zeit für Stille, Familie, Miteinander. Eigentlich. So stelle ich mir das jedes Jahr aufs Neue vor, um dann vor Weihnachten dem Zusammenbruch nur haarscharf zu entkommen. Dabei nehme ich es mir immer so fest vor: Mich von der vorweihnachtlichen Hektik nicht anstecken zu lassen, sondern mich milde lächelnd mit einer Tasse heißem Kakao und einem Buch aufs Sofa zurückzuziehen. Warum ist das so schwer?

Eigentlich wollte ich gar nicht über die Vorweihnachtszeit schreiben, das tut eh jede Bloggerin, sofern sie nicht gerade einen Adventskalender vorbereitet und dafür auf allen Kanälen Werbung macht. Sondern ich wollte meine Online-Müdigkeit thematisieren. Auch das ist kein neues Phänomen, Erfahrungsberichte vom Handy-Entzug gehören mittlerweile zum Repertoire jeder Lokalzeitung. Doch ist das Ausmaß des Online-Frustes momentan so groß, dass er mich und meine Arbeit beeinträchtigt.

Online: kein Spaß!

Ich habe eine Lieblingsgruppe. Sie ist in der Pandemiezeit online entstanden, doch mittlerweile auch durch mehrere Offline-Treffen gefestigt und verbunden. Aus Business sind bereits einige Freundschaften entstanden. Habe ich eine Frage, eine Aufgabe, eine Herausforderung, frage ich diese Menschen und freue mich über immer ehrliche, wissende, kluge, emphatische, emotionale Antworten.

Und so habe ich kürzlich folgende Frage in die Gruppe gestellt (zum Zeitpunkt meines Postings übrigens noch ohne den Hintergedanken, daraus einen Blogartikel zu machen): „Wie geht ihr mit der Online-Müdigkeit um? Ich bekomme momentan schon Würgereize, wenn ich auf irgendeiner Platform bin und zugetextet und/oder visuell geflutet werde. Ich kann es gerade kaum noch ertragen. Damit einhergehend kostet es mich große Überwindung, selbst etwas zu posten, egal auf welchen Kanälen. Das hat nichts mit einem Problem mit der eigenen Sichtbarkeit zu tun, denke ich. Sondern eher damit, dass ich alles selbst als eine Zumutung empfinde und dazu nicht auch noch was beitragen will.“

Auf allen Kanälen: exponentielle Vervielfältigung

Dieses in meinem Posting beschriebene Gefühl habe ich schon länger. Und es wird stärker. Ich mag mittlerweile nicht mehr Stories oder Reels mit künstlerischen Prozessen auf Instagram sehen, Podcasts mit Künstlergesprächen anhören, YouTube-Videos zu kreativen Techniken anschauen, Facebook-Einladungen zu Veranstaltungen lesen. Und dazwischen ständig Werbungen für Dinge, Kurse, Methoden, die ich unbedingt brauche (um reich, glücklich, erfolgreich, ganz bei mir zu sein).

Aktueller Auslöser meiner Frage in der Gruppe war jedoch eine lokale Aktion, die alle Teilnehmenden auch aktiv auf den sozialen Medien teilen: Einladungen in den Status stellen, die Veranstaltungskalender bestücken, Stories posten, sich gegenseitig verlinken und alles in diversen Gruppen verbreiten.

Die Kommunikationsmaterialien selbst sind für mein gestalterisches Auge bereits eine Herausforderung. Doch ihre visuelle Multiplikation beschert mir schlaflose Nächte. Ich träume von falschen Farbassoziationen und zusammengepresster, durch Rahmen beschränkter Kreativität, von visueller Nähe zu ähnlichen Gruppen, Verwechslungsgefahr mit Schulen und Kindergärten. Ich sehe zu wenige Abstände und zu große Leerstellen, nicht eindeutige Überschriftenhierarchien und unklare Zuordnungen. Für mich also eine Übung im Loslassen für besseren Schlaf.

Ich weiß, der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht demjenigen, der die Angel auswirft. Und zudem den Algorithmen der Online-Riesen. Doch ehrlich gesagt tue ich mich schwer damit, Dinge zu verbreiten, die ich nicht mag (ich gebe auch ungern Geschenke weiter, die meinen Geschmack nicht getroffen haben). Und hilft viel wirklich viel? Ist es also zielführend, mit den immer gleichen Informationen und Bildern tagelang die Kanäle zu fluten?

Flauschig ist nicht immer angenehm (oder: „Immer Troubles mit den Tribbles“)

Kennen Sie die Tribbles, die kleinen flauschigen Wesen aus der Star-Trek-Serie? Die pelzigen Tierchen sind niedlich und gurren sanft, wenn sie sich wohlfühlen. Der große Nachteil: Sie sind permanent schwanger, vermehren sich also exponentiell. Und sie sind so süß, dass sich alle nur noch mit ihnen und mit nichts anderem mehr beschäftigen.

Genauso kommt es mir manchmal vor mit den Beiträgen auf Social Media: Einzeln sind sie noch ganz süß (flauschig, lustig, witzig, endorphinaktivierend…), aber sie vervielfältigen sich dann so schnell, dass sie das gesamte Raumschiff lahmlegen. Also niemand interessiert sich mehr für die „normale“ Welt, sondern scrollt stattdessen auf der Suche nach noch mehr pelzig induzierten Endorphinen durch die unendlichen Weiten des Internets.

Flauschig ist gestrig

Hier kommt dann der nächste Punkt ins Spiel: Wenn alles niedlich ist, reicht das Flauschige nicht mehr, um innezuhalten: Also muss ich lauter sein, grelle Farben einsetzen, häufiger von mir reden machen. Ständig posten, am besten mit Musik untermalt. Noch mehr Aktion. Noch mehr SPANNENDES, NOCH NIE DAGEWESENES, ERHELLENDES. Scrollen Sie mal durch Ihren Online-Feed: „Das perfekte Glück“, „Unglaubliches Talent“, „Einzigartiger Ort“ – Sie werden bereits nach kurzer Zeit merken, dass die Superlative die Führung übernommen haben. Ein stilles Da-Sein reicht nicht mehr.

Und, schenkt man all den Online-Kursen Glauben, ist eines beim Posten ganz wichtig: Einblicke in die Person geben, die dahinter steckt. Also authentisch von meinem Alltag erzählen, um mich von der KI abzuheben und den Menschen eine wohlige Emotion zu verschaffen, das Gefühl, mittendrin zu sein.

Vielleicht sollte ich noch das sanfte Gurren üben. Und ein paar Videos von mir als kuscheliges Etwas mit Wohlfühlcharakter machen. „Tribble-Dabbel“ – wie hört sich das an? (Dabbel: So hat mich früher meine kleine Schwester genannt). Ehrlich gesagt: „Trouble-Dagmar“ empfinde ich als passender…

Dunkle Gedanken

Ein Vorteil des Älterwerdens ist, dass die Kiste mit den Erinnerungen und somit der Fundus für Vergleiche stetig anwächst. Hier ein Beispiel: Ein Freund vor vielen Jahren war begeisterter Comic-Leser. Besonders angetan war er von André Franquin, Zeichner von „Spirou und Fantasio“ und des Marsupilamis, das Wesen mit dem langen Schwanz, das in den 80er Jahren allgegenwärtig war.

Eine andere Reihe von Franquin hieß „Schwarze Gedanken“, in der er mit beißendem Humor und unbestechlichen Blick die Natur des Menschen aufs Korn nahm. Eine Buchausgabe davon gehört zu meinen gut gehüteten Schätzen. An eine der Doppelseite muss ich in den letzten Monaten häufig denken, ich finde sie geradezu visionär: Gut gelaunte Menschen hüpfen bei einem fröhlichen Fest auf einem Berg von Wipfel zu Wipfel. Wandert der Blick nach rechts, wird klar, dass es keinen Weg zurück gibt – drängen doch ständig weitere Partygäste hinterher. Das Prekäre: Die Kluften werden immer breiter und die Gipfel immer schmaler. Am Schluss sind es nur noch lanzenähnliche Bergspitzen, auf denen die Getriebenen aufgespießt ihrem Ende entgegenblicken.

Ganz ehrlich: Ich habe das Gefühl, dass das ein sehr passendes Abbild unseres derzeitigen Systems ist. Alle feiern, die Party wird immer überhitzter – und am Schluss sind wir alle bewegungsunfähig. Ein Zurück gibt es nicht. Ja, das macht mir Angst. Und vermutlich trägt es auch zu meinen Blues bei (egal ob Sommer oder Winter).

Winter-Blues?

Oben habe ich vom Adventsfrust in den Wintermonaten geschrieben. Knappheit an Tageslicht und Vitamin D haben vermutlich auch einen nicht geringen Anteil daran. Doch ich befürchte, dass die Online-Müdigkeit auch im Frühling nicht aufhören wird.

Mein Eindruck: Das Wichtige und Gute (was es natürlich auch gibt) geht unter. Die Zahl der Postings und Höhe der Sichtbarkeit ist nicht direkt proportional zur Qualität der Kunst. Und ich frage mich oft, wann diejenigen, die ständig online aktiv sind, Zeit für ihre Kreativität finden. Vielleicht sind alle Beiträge von KI generiert und werden mittels KI-generierter Redaktionspläne ausgespielt?

Doch so möchte ich nicht arbeiten. Ich genieße den Prozess, das Konzentrieren auf das Jetzt, ob beim Malen, Schreiben oder beim Miteinander mit anderen Menschen. Ich möchte nicht alles nutzenoptimiert machen, immer auf das Resultat schielend – weder in meiner Kunst, noch bei meinen sonstigen Aktivitäten. Ich möchte bewusst leben, mir Zeit nehmen, um Dinge zu sortieren, zu lernen, zu verdauen, mir eine Meinung zu bilden. Social Media ist nichts davon. Sondern genau das Gegenteil. Deshalb tut es mir gerade nicht gut, mich dort aufzuhalten. Reichweite, Follower, Likes – doch wofür?

Und täglich grüßt der Missklang

Stellen Sie sich einen großen, hellen, leeren Raum vor. In diesem hängt nur ein Gemälde, steht nur eine Skulptur. Oder nur ein Klavier, an dem ein Pianist sitzt und ein sanftes Stück spielt. Und jetzt der gleiche Ort: an jeder freien Stelle hängen Bilder, in unterschiedlichsten Rahmen, Größen, Stilen. Wild durcheinander gewürfelt, eng neben- und untereinander. Anschauen kann man sie allerdings nicht richtig, stehen doch davor große und kleine Skulpturen und Installationen. Und dazwischen zahlreiche Musiker mit ihren Instrumenten, jeder spielt das, was ihm gerade in den Sinn kommt (oder das, von dem er glaubt, dass es potenziellen Zuhörern gefällt). Gäste sind ebenfalls da und reden lautstark miteinander, um den Lärmpegel zu übertönen.

So geht es mir, wenn ich online unterwegs bin. Ich habe nichts gegen eine Petersburger Hängung, wenn sie mit Gefühl für Komposition und Zusammenspiel gemacht ist. Ich genieße Orchester- oder Chormusik, wenn die Einzelteile ein neues, großes Ganzes ergeben. Doch die sozialen Medien kommen mir vor wie ein Garagenflohmarkt, in dem jeder das anpreisen darf, was er will (oder eben nicht mehr). Sie erinnern mich auch an die Minuten vor Konzertbeginn, wenn alle ihre Instrumente stimmen. Nur, dass das Konzert nie beginnt. Stattdessen: eine nicht enden wollende Kakophonie.

Fazit

Soll ich nichts mehr posten, mich nur noch auf mein Kunstschaffen beschränken? Verliere ich dann etwas, verschwinde ich damit in der Versenkung? Ich habe derzeit keine Lösung – weder für den Winterblues, noch für die Online-Müdigkeit. Was mich allerdings trägt, sind die vielen tollen Rückmeldungen von Menschen, online wie offline. Menschen, die sich von meinen Worten und Bildern berührt fühlen. Die beim Lesen nicken und sagen „ja, genauso geht es mir auch“. Die mich kontaktieren, weil ihnen ein Werk nicht aus dem Kopf geht, das sie vor Monaten in einer Ausstellung gesehen haben. Die sich die Zeit nehmen für einen gemeinsamen Kaffee und für einen richtigen Dialog. Diese Begegnungen geben mir das Gefühl, dass der Weg den ich gehe, in Ordnung ist – auch ohne TikTok und regelmäßigen Redaktionsplan.

Übrigens: Die Reaktionen in meiner Gruppe auf meine Frage waren eindeutig und zum Teil sehr emotional: Social Media wird als zunehmend überflüssig empfunden, sogar als „asoziale Medien“ tituliert. Und bei denjenigen, die analysieren, wie Kunden zu ihnen finden, zeigt sich klar: nicht über diese Kanäle.

Links:

- Selbstvermarktung geschieht mittlerweile auch in der Kunst überwiegend online. Hier schreibe ich über die Kunst, sich zu vermarkten

- Und die Vermarktung frisst einen großen Teil der Arbeits- und Lebenszeit: Was macht eine Künstlerin eigentlich den ganzen Tag?

- Zur Auswirkung von Social Media und unserer „Follower-und-Likes-Welt“ auf den Menschen gibt es mittlerweile viele Studien und zahlreiche Artikel im Netz. Hier ist einer davon, der zeigt, was instagram mit unserem Gehirn macht

- Mehr über Kunst lesen? Hier meinen Newsletter abonnieren

- Mehr von meiner Kunst sehen? Hier geht es zu meiner Galerie

- Kunst kaufen? Hier geht’s zu meinem Shop

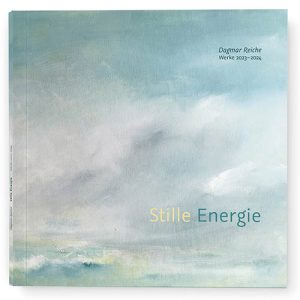

Ich freue mich: Mein neuer Katalog ist fertig.

Hier lässt er sich online durchblättern

0 Kommentare